“扇”出新意!闲置毛线变艺术品,鸬鸟亲子共绘非遗清凉图

小扇引微凉,悠悠夏日长。为近距离感受传统工艺的魅力,让非遗文化在指尖流转中焕发新生。近日,鸬鸟镇党群服务中心开展了“蒲扇藏清风 竹编生雅趣” DIY主题活动,通过传统工艺与现代创意的结合,为辖区内亲子家庭打造了一场沉浸式非遗体验。...

新春走基层 | 京城灯火:传统与现代共绘新年盛景

春节期间,京城的夜晚被绚烂灯光点亮,颐和园同庆街与温榆河公园“北京千灯夜”成为市民体验年味、感受文化魅力的热门打卡地,二者以独特的方式,将传统与现代交织,打造出一场令人难忘的灯火盛宴。...

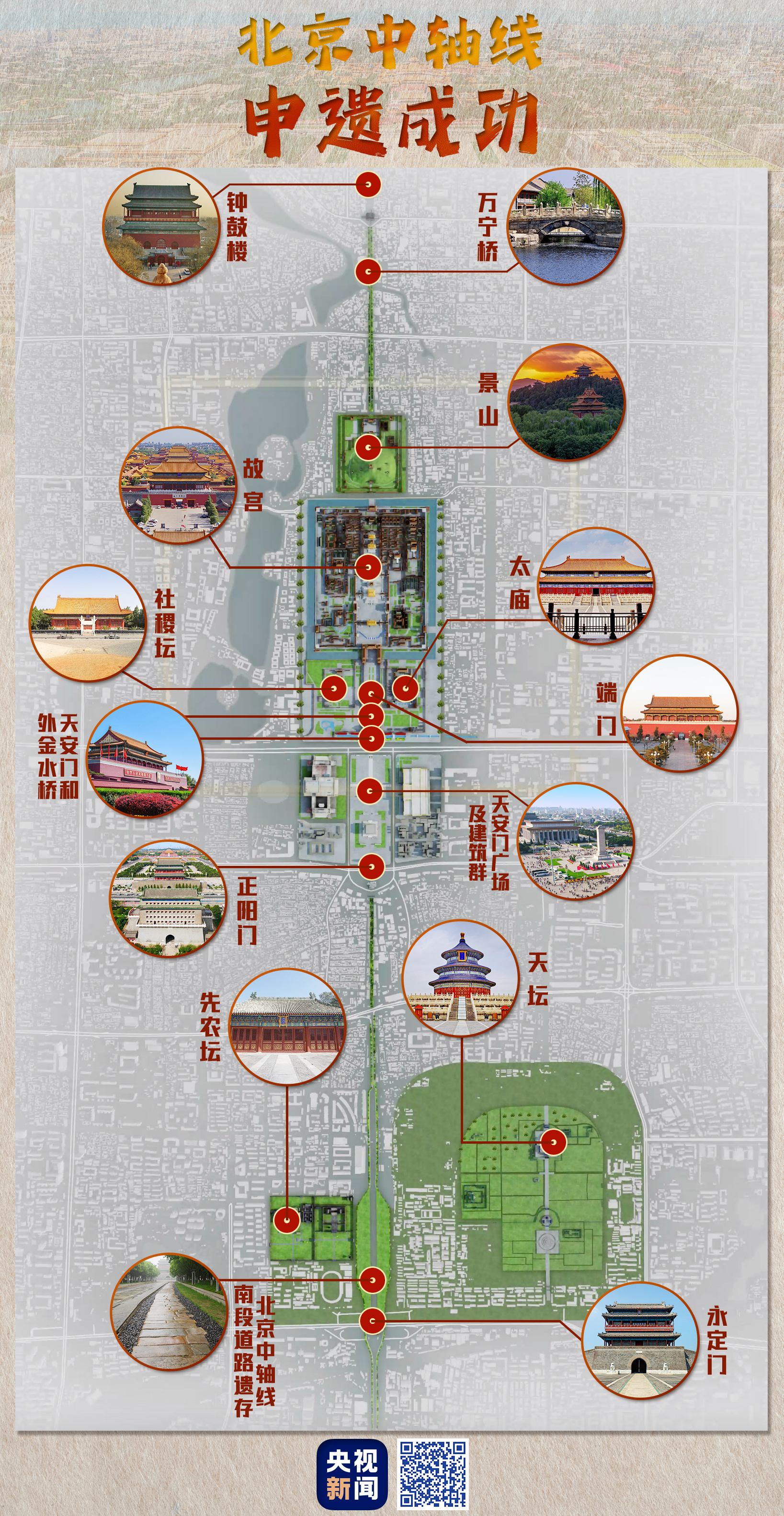

申遗成功!北京中轴线正式列入《世界遗产名录》

今天,在印度首都新德里举行的联合国教科文组织第46届世界遗产大会上,我国申报的“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”被正式列入《世界遗产名录》,截至目前,我国世界遗产数量达到59项。...

巧手扎染 感受非遗风采

6月18日,由柳东新区(高新区)总工会承办的“女职工素质提升大课堂——公益手工扎染围巾”活动在柳东新区企业总部大楼职工之家举办,来自新区各基层工会的50余位职工参与活动。...

广西老少匠人接力传承 “龙窑柴烧”焕新机

近日,在广西柳州市柳城县上雷村永兴陶器厂内,68岁的蒋太华和徒弟覃晴调整存放瓷器的架子,为前来体验陶艺的游客布置场地。“等天晴了,我们就把厂房外面地板铺好。”蒋太华没有停下手中的活,和覃晴商量着工期。...

辞职返乡,90后姑娘苏清吾在家中建了座“故宫亭”

您能想象,自己家里有一座“故宫亭 ”,是什么样的风景呢?今天我们一起到浙江温州,在那里的一间山间校园里,去认识一位名叫苏清吾的90后姑娘,她家里就有一座“故宫亭 ”,而且这座“故宫亭 ”,是她独自拎着工具锤锤打打,逐步完成斗拱、榫卯、地仗、彩画等环节,不用一根钉子一滴胶水,打造而成的。不少人因此认识了她。

...

南大考古教授当“美食博主” 用味蕾感受历史

据中央广播电视总台中国之声《新闻有观点》报道,近期,54岁的南京大学考古文物系教授张良仁,因为当“美食博主”而突然走红。他的视频以美食为切入点,将考古学知识传播给大众,与观众们一起“用味蕾感受历史”。中央广播电视总台中国之声《新闻有观点》对话张良仁,一起走近新闻中的主人公,挖掘背后更多的故事与细节。...

洮砚:刀尖上的传承

洮砚,距今已有1300多年的历史,以其质坚而细、晶莹如玉、发墨快而不损毫、储墨久而不干涸的特点享誉海内外。经艺人的精雕细刻,自然风光、文物珍品和历史传说,巧妙地呈现在砚面上,精美典雅。2008年,洮砚制作技艺被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。...

让甲骨文“活”起来!大型诗画情景剧《众里寻他》将于11月上演

10月8日,由中国煤矿文工团出品的大型诗画情景剧《众里寻他》建组会在安阳市中国文字博物馆召开。该剧将于11月24日至26日在北京保利剧院首演。...

六堡茶的“耕读传家”

它位于瑶山和大桂山余脉的广西梧州市苍梧六堡镇,镇上有众多的坑、涧、岩、窠、石、洞和盆地等地形。山峰峦叠嶂,光照适度,温暖湿润,最适合喜湿喜温喜高的茶树生长。...

6月5日国家自然博物馆正式揭牌

6月5日,参观者在国家自然博物馆内拍摄展品。当日,国家自然博物馆在北京正式揭牌。今年1月,位于北京中轴线南段东侧、毗邻世界文化遗产北京天坛的北京自然博物馆,经有关部门批准同意,更名为“国家自然博物馆”。...

千年汝瓷的“复兴密码”

5月27日,迎着朦胧细雨,汝瓷文化爱好者王诗媛女士汝窑包窑点火仪式在河南省汝州市天佑汝窑厂成功举行,仪式于上午11时18分成功启动。中国汝瓷复烧功勋人物、国家“汝官瓷研究”科研组组长、天佑汝官瓷总工程师胡庆林大师,汝州天佑汝瓷有限公司总经理尚子健等领导出席点火仪式。...

泉州非遗惊艳亮相央视!

4月22日晚8点黄金档,由中央广播电视总台与文化和旅游部联合摄制的大型文化节目《非遗里的中国》(福建篇)在央视综合频(CCTV-1)播出。其中,晋江布袋木偶戏、灯彩(泉州花灯)、水密隔舱福船制造技艺等泉州非遗项目惊艳亮相,吸引了无数观众。...

在山东东营遇见“甘肃非遗”

4月18日至19日,黄河文化论坛在山东东营市举行,作为黄河文化论坛的配套活动,东营市清风湖黄河大集暨沿黄九省(区)手造民俗展热闹开集。...

非遗直播要善借外力

曾几何时,对于许多年轻人而言,非遗仅仅是停留在书上的陌生名字。一小段文字、几张图片就构成了对一门传统艺术的介绍,这难以激发他们对非遗的兴趣,更难以点燃传承非遗的热情。而现在,点开直播间,天南海北的非遗生动展现,主播介绍着历史渊源、文化故事,回应留言和提问,与各地观众发生情感连接。观众则用点赞、打赏、购买等方式,表达对非遗艺术的认同与喜爱。...

“追梦中华•华夏寻根”2023海外华文媒体陕西采访行圆满结束

由中国侨联指导,陕西省侨联主办的“追梦中华·华夏寻根”2023海外华文媒体陕西采访行活动9日圆满结束。6天时间里,来自马来西亚、加拿大、美国、埃及、俄罗斯、菲律宾、瑞典、阿根廷等国家和地区的17家海外华文媒体和部分涉侨中央媒体记者围绕中华优秀传统文化、文旅融合、乡村振兴等内容进行了实地采访。...

经典复活让文学从书里走出来

3月22日、23日,根据陈彦同名小说改编的话剧《主角》在首都剧场上演;3月25日、26日,根据陈忠实同名小说改编的话剧《白鹿原》又登上了北京天桥艺术中心的舞台。都是将陕西本土作家荣获茅盾文学奖作品改编成戏剧,都洋溢着浓浓的陕西方言和风土人情,连续将经典文学打造成舞台佳作的陕西人艺,不仅让首都舞台刮起了“陕西风”,也让更多人见证了从“文学陕军”到“戏剧陕军”的探索之路。...

湘剧之美,被更多人“发现”(艺近人和)

涟源湘剧深受民风民俗影响,融合了梅山武术、湘中曲艺等艺术成分,形成独有的地域特点:动作以粗犷火爆为美,兼具滑稽幽默;声腔高亢激越,白口多用方言俚语。2021年,涟源湘剧成为国家级非遗。...

京公网安备 11010802033998号

京公网安备 11010802033998号